編按:Glocal Action 在跨年期間,引領夥伴們拜訪泰緬邊境,深入認識我們在邊境推動及參與的各項計畫,也認識當地人文樣貌~ 這次拜訪了緬甸移工孩童中心,瞭解當地教育工作的努力與困難,並小額捐助這些由社區自力籌辦的學校。團員夥伴彥菁很用心地記錄下她在邊境看到的漂流與生根,以及照顧收留數十位失親兒童們「Heavenly Home」的灌溉與茁壯,分享給大家

家在何方?Boarding House Heavenly Home

圖.文/曾彥菁(NGO工作者.泰緬邊境深度體驗之旅團員)

「流離失所」,對於我們來說,也許就是報章雜誌或文章上會看見的詞彙,對於泰緬邊境的難民與移工,卻是最深刻的體會。

1962 年緬甸軍政府上台後,開始對少數民族展開無情血洗,其中之一便是克倫族(Karen)或稱甲良人。超過 15 萬的克倫居民為逃避戰火,逃到泰緬邊境,成為了難民,世代居住在難民營中已超過數十年。

除了難民外,許多到泰國尋找工作機會的緬甸人,被稱為「移工」,許多非法的移工因身份不被認同,只能躲在山林或工廠中從事勞力密集產業,他們的子女也不能進入泰國正式教育體制。

相信教育是改變未來的希望,許多社區或 NGO 成立部落學校或移工學校,教導克倫孩子傳統語言及文化,希望他們記得自己是誰,家鄉在何方。

在邊境社區的教育網絡中,其中一種 Boarding House 是協助照顧孩子的教養機構,白天讓孩子們去上泰國學校或移工學校,晚上提供給孩子們一個安心長大的「家」。

其中一間「Heavenly Home」是緬籍華僑 Lily,在 2004 年時與教會一起創立,從一開始的兩、三位孩子,到現在 73 位孩子,最大的孩子已經 20 歲,其中也有失明,或是其他身體障礙的孩童。

我們到訪的下午,是孩子們的午睡時間,但一雙雙大大的眼睛,好奇著我們的到來。午睡結束後,老師開始放音樂,不到 5 歲的孩子們像是被魔咒控制一般,聽到「If you feel happy clap your hand」就自動用力地拍手、踏地,甚至連「We are the world」都會跟著哼唱!

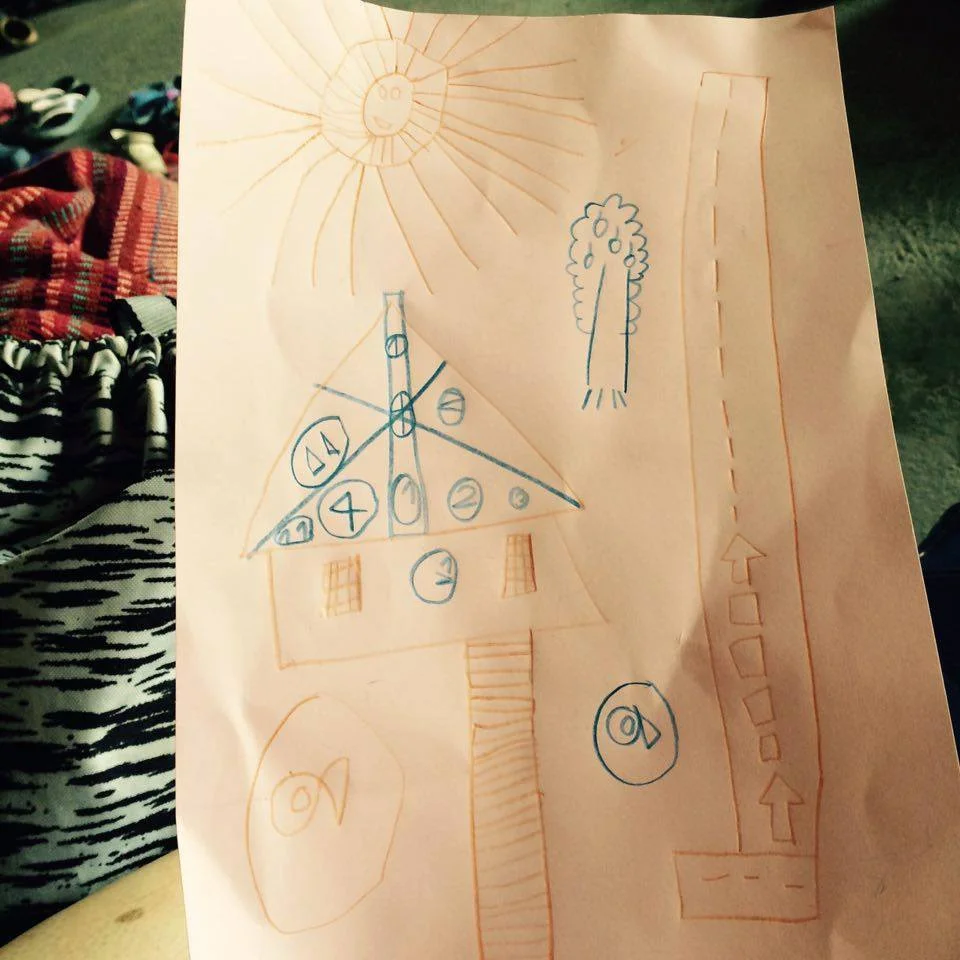

我們與孩子們一起畫畫,發現孩子們之間非常友愛,不會搶紙爭筆或吵架,大孩子也會主動幫忙照顧較小的孩子。辦學人的教育方式,體現在孩子們的表現上。

與台灣的孩子一樣,他們喜歡畫房子,但是每間屋子都是多了樓梯的高腳屋,旁邊還有一條不知通往哪裡的道路。

這一代的他們,早已是在泰國落地深根後出生的第二代,對於家鄉緬甸只有遙望的印象。從家人身邊離開來求學的他們,來到了這裡,「Heavenly Home」也許對他們來說,就是家吧!

「他們都是我的孩子,我們已經分不開了。」十幾年前 Lily 沒想過會在此落地深根,而今,無私的奉獻,他們讓孩子不再流離失所,擁有一個停泊的家。