文╱李瑞珠(Glocal Action 實習生)

原文刊載於 獨立評論在天下。

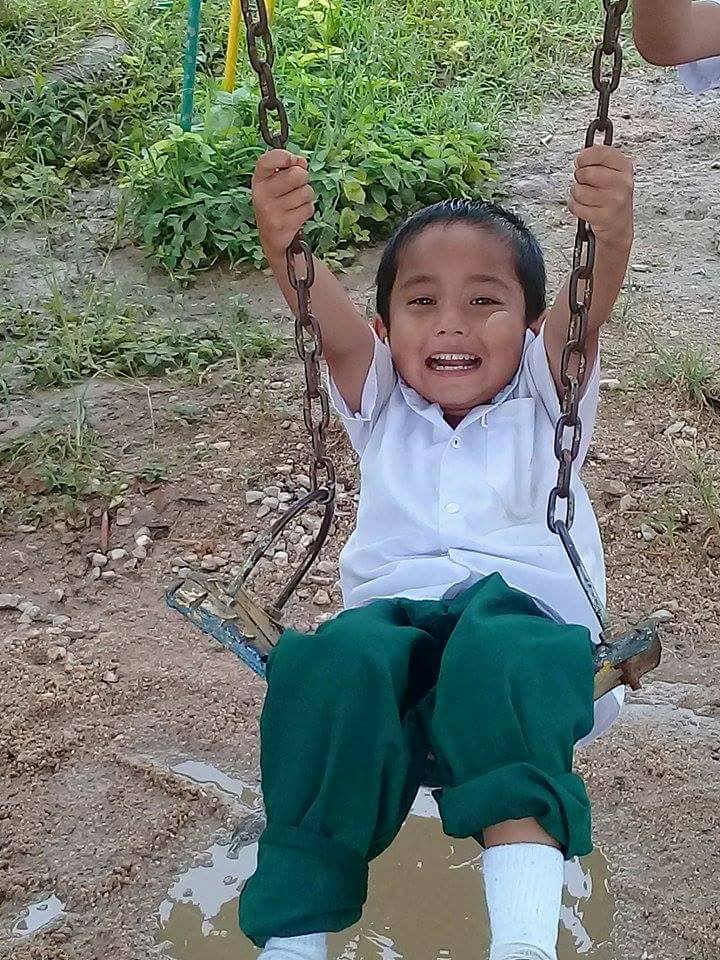

泰緬邊境緬甸移工學校「綠水小學」的學童。(攝影╱余博強)

泰國是東南亞區域中,政治情勢及經濟環境相對較穩定的國家,吸引了大量來自週邊國家討生活的外籍移工們。根據國際移民組織(International Organization for Migration)估計,在泰國境內約有 300 萬名緬甸移工,合法及不合法的都有。這些人許多來自於偏遠貧困農村,有的是舉家從緬甸境內遷來、有的是來到泰國後組成家庭,由於沒有緬甸護照,或無力負擔工作證的高額費用,缺乏身分而衍生出居住、醫療、教育等問題,跟難民的處境比起來,其實是差不多的。

當我隨著 Glocal Action 到「生活條件比較好一點」的緬甸移工家庭聚落(比較好的泰國雇主給移工們一塊地,讓他們自己建屋,雇主亦協助水電架設),看見用竹片、鐵片、塑膠布搭建而成的臨時住所,確實讓我頗震撼,在滂沱大雨中,這些屋子能擋得了多久?

當時心底不斷思索:「到底留在緬甸的生活環境會有多糟糕,糟糕到要這樣跋山涉水、跨越國界來到這裡討生活?」

用簡陋材料搭建的小屋,就是他們在邊境的居所;大人下田工作時,家中孩子往往無人照拂。(攝影╱王詩菱)

離鄉背井,只為每天多賺 100 泰銖

正逢 10 月份緬甸移工學校(由當地社群自力創辦,提供兒童識字學習機會)放假期間,我們跟著其中一間綠水小學的老師訪視學生,瞭解移工家庭的居住環境。

移工住處多依傍著工作地點,生計仰賴幫泰國雇主種植及採收馬鈴薯、甘蔗、辣椒(因季節而不同),因此,家戶位在山林田野間,四周圍皆是山路及農田,雨季來時,道路幾乎是遍佈水窪坑洞,真的是非常「刺激」而「危險」。若沒有交通工具,只能依賴雙腿走個幾小時去補給民生用品。

當綠水小學的老師載著我們到學校及移工住所,機車得順勢滑入一個個水坑中而起伏,在後座的我們一邊捏把冷汗,一邊讚嘆著:「老師的騎車技術也太好了!」通常我們看到水坑都直覺想閃避,老師卻說了句很有道理的話:「其實,水坑中不滑,滑的是路上的泥巴路。」

滿地泥濘的路,是邊境的日常。(攝影╱吳佩璇)

方圓百里像在叢林中探險,只能說,幸好綠水小學復學了,不然這些移工家戶的孩子是要到哪去學習?由於緬甸移工學校多由社區創辦,長期缺乏經費、辦校困難,綠水小學曾被迫關閉半年之久,經由台灣公益組織奔走資助後,才重新開辦。

我們拜訪一戶移工家庭,住在數年便需修繕的竹片屋中。當時他們正洗著剛採收的花生,7 歲的蘇波琪及 6 歲的當索拜就讀於綠水小學,兩位孩子都很喜歡上學,享受在學校有同伴一起玩的樂趣。他們的故鄉在緬甸克倫邦,問起家長為什麼選擇來到泰國,且一待就是 12 年之久,期間僅回過一次家鄉?他們說:「泰國的經濟情況比緬甸好。在緬甸找不到工作,錢也比較少,緬甸一天的工資不到 100 泰銖,泰國一天的工資可以有 150 到 200 泰銖。」

我想起瀑布小學翁溫校長說的,「在緬甸,可能一週只有一到兩次的工作機會;但在泰國(農忙期)可能可以一週天天有工作。雖然還是不穩定,但不穩定的情況還是沒有緬甸嚴重。」過去,家鄉的戰火、軍政府的高壓統治、經濟情況的閉鎖,逼得許多像他們一樣的家庭,來到邊境為生存而奮鬥。

對孩子來說,能上學是快樂而值得珍惜的事。(攝影╱余博強)

生存在他鄉,日久成故鄉

另一戶緬甸移工家庭,則是已來到泰國居住 20 年。一排鐵皮、竹片搭建而成的家屋,住著幾位學生,他們的志願是當老師、當護士。當地社區所自力創辦的綠水小學,即便是沒有文憑的非正式教育,仍是這些孩子實踐夢想的第一塊基石。

「還是有些孩子,得為了生計,幫忙工作賺錢養家,餬一口飯吃。」翁溫校長說明,即便只是每月 100 泰銖的學費,光靠著移工家長們不穩定的工作,仍然有貧困家庭交不出來,但他們的子女還是可以免費就學。前些時候我曾走訪過另個移工聚落,還是有幾個孩子沒法上學。

還沒來到邊境之前,我曾以為在泰國邊境上的緬甸人,日日夜夜都在盼望回家鄉。實地探訪之後,發現有些緬甸移工或難民,對於身在異鄉一事,即便日子再辛苦,也早已「日久他鄉成故鄉」,對於故鄉的想望,或許是又愛又怕。在緬甸的家可能已經不存在了,依然沒有房舍、耕地、工作機會……,而新一代在泰國出生成長的緬甸人,又或許早已離故鄉更遠了,成了一群失根的透明者。

對於在泰國出生的孩子,故鄉緬甸實在太遙遠了。(攝影╱余博強)

我想起在難民青年教師艾達各的生命歷程。他的家鄉位於緬甸首都內比都附近,才 9 歲的他目睹家園遭戰火摧殘,12 歲就被父母送到位於泰國的難民營。他說:「對於難民營,我想去,我也不想去。」他懂得父母親為何要把他送走,但年僅 12 歲的他對於未知的世界是那樣的恐懼,這樣掙扎的心情,化為他在營裡努力學習的動力。而今,20 歲出頭的他,以流利的英語、一派輕鬆的說:「我現在很強壯!」

問起他是否想回緬甸,他說著:「我想待在這裡,繼續往上念大學,況且這裡的基礎建設比緬甸好多了!」看著他與家戶居民們,一起踢著籐球的背影,我想著,一個 9 歲的孩子,戰火在他心中的傷害及陰影,是不是曾讓他在午夜時分惡夢連連?

「吃飯囉!吃多一點!」「要常常來喔!回台灣前要再來一次喔!」3 小時內,我們吃了兩餐「熱度很高」的飯,這些家戶即使面對有一餐沒一餐的清貧生活,對於來到家中的朋友與客人,永遠「樂於分享」。離開時,心底盈滿感動與一絲歉意,看著鞋底滿佈黏性超強的泥土,想著我一定要帶些什麼一起去分享吧!

親眼見到泰緬邊境緬甸移工的景況的同時,也想到了來台灣打拚奮鬥的東南亞移工們處境;再想想,台灣人到澳洲、紐西蘭等國家打工或工作的心境。

聯合國 1990 年決議通過《保護所有移徙工人及其家庭成員權利國際公約》,重申並建立基本規範,指出跨境移工及其家庭成員所面臨的脆弱處境,以及其基本人權需要得到國際保護及保障。

平心而論,每個人都只是希望有身為「人」合理且平等的對待與權利。

Glocal Action 持續資助數所緬甸移工學校,保障兒童基礎教育權利,培植當地教育工作者,提供孩子們一份基礎教育及良好照顧的珍貴機會。邀請您,每月捐款 500 元資助孩童上學,一起讓教育成為邊境孩童的翅膀!